Fermer

derniers articles

.avif)

Le 28 février 2025, le cyclone Garance a frappé l’île de la Réunion. On a relevé des rafales de vents à 230 km/, et il est tombé jusqu’à 450 mm d’eau en quelques heures. La violence de la tempête était telle que la Préfecture a décidé, alors que l'œil du cyclone s’approchait de l’île, de déclencher l’alerte violette.

Ce niveau d’alerte, supérieur à l’alerte rouge, a été créé en 2023 et déclenché pour la première fois en janvier 2024, pour la tempête Belal. Il signifie que non seulement la population de l’île est confinée, mais que les services de secours le sont aussi. On ne peut donc pas compter sur une aide quelconque en cas de problème – il faut avoir pris ses précautions. Ça peut sembler être une distinction très théorique (de toute façon, aucune ambulance ne sort quand le vent souffle à 200 km/h, alerte violette ou non), mais la création de cette alerte s’inscrit dans une tendance plus large : faire reposer une part de la responsabilité sur les citoyens eux-mêmes.

.avif)

Sous la bannière de la « gestion des risques », le discours officiel reprend et promeut aujourd'hui des attitudes individuelles qui ressemblent beaucoup aux préconisations des preppers survivalistes. Ce savant rebranding permet d’impliquer de plus en plus activement les citoyens dans la réponse aux aléas naturels. À la Réunion, les autorités recommandent à tous de prévoir leur sac d’urgence. La Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien passe en milieu scolaire pour sensibiliser à la gestion des risques, et organise même des formations à la nage en eau libre, pour que les habitants sachent réagir s’ils étaient emportés par une inondation (un des principaux risques pour les personnes en cas de cyclone).

Mais cette nouvelle approche de la sécurité a aussi un aspect plus sinistre. Quelques mois avant Garance, la tempête Chido a ravagé l’île de Mayotte, faisant (au moins) 39 morts et causant des dégâts matériels immenses, ainsi que des pénuries qui durent encore. Comme l’écrivait alors Magali Reghezza sur le site Bonpote, « Depuis plusieurs années monte un discours qui impute aux victimes la responsabilité de leur sort. Certains commentateurs médiatiques l’ont poussé jusqu’à l’abjection en expliquant que certaines l’avaient bien cherché ». Le néolibéralisme « s’est ainsi réapproprié la résilience pour transférer sur les individus le coût et la responsabilité morale et juridique de leur sécurité. » T’as pas fait ton sac de survie ? Crève.

« Le passage de Chido à Mayotte a vraiment percuté les consciences », racontait François, qui habite avec sa famille sur les hauteurs de St-Gilles, à la Réunion, avant le passage de Garance. « Je constate autour de moi que ça a vraiment augmenté le niveau d'inquiétude. Mais comme on n'a pas encore vécu de situations de danger personnel et de solitude face à la catastrophe, ça reste très abstrait. »

Les îles de l’océan indien ont une certaine habitude des cyclones, mais la situation se dégrade : désormais, on voit presque chaque année des tempêtes comme il n’en arrivait, autrefois, qu’une fois tous les 50 ans. « En 1962 il y a eu Jenny, le cyclone le plus violent que La Réunion ait jamais eu à subir, avec des vents au-delà de 280 km/h, poursuit François. Mais à l’époque, la société était organisée très différemment, avec des gens qui avaient tous trois poules, un cabri, peut-être même un cochon dans la cour, et qui plantaient du manioc. Il y avait une forme de résilience, d’autonomie partielle à l’échelle de la famille, avec des liens de solidarité dans les quartiers qui ne sont plus là. Je pense qu’on est peut-être moins préparés à vivre ça, aujourd’hui. »

Aujourd’hui, près d’un million de personnes vivent à la Réunion, et l’île est très loin de l’autonomie alimentaire : l’agriculture locale produit surtout de la canne à sucre. L’immense majorité de la nourriture doit être importée et arrive par bateau. Pendant la crise des gilets jaunes, la peur d’un blocus du port de St-Denis a d'ailleurs conduit beaucoup de personnes à faire des stocks, voire à s’équiper de congélateurs et d’un générateur pour les plus aisés. Ce genre de craintes revient avant chaque cyclone. « Une fois que la tempête passée, tu reviens à un mode normal, tu oublies. On se dit que ça va être chiant pendant 15 jours et puis que ça va se rétablir. Donc personne n’a l’air de paniquer, mais je pense que c’est plutôt une inquiétude sourde qui monte. »

Vus d’Europe, les problèmes des Réunionnais peuvent paraître lointains et exotiques, mais en réalité la situation des métropoles est très similaire : beaucoup de personnes sur un petit territoire, une dépendance quasi complète vis-à-vis d’une logistique en flux tendu, et des risques climatiques ou technologiques non négligeables. C’est d’ailleurs souvent ce constat qui mène les survivalistes et les collapsos à la campagne, à se construire des maisons passives ou des bunkers. Mais pour la grande majorité qui reste en ville, ce serait quoi, le survivalisme ?

« On préfère parler de ‘‘prévoyance’’, précise d'emblée Anouck, de Villeurbanne, qui est tombée dans le survivalisme "de gauche" depuis plusieurs années. La prévoyance c’est collectif et le survivalisme c’est individuel, et donc ça doit se défendre à coup de fusil. Il y a une dimension paranoïaque chez les survivalistes qu’on ne retrouve pas dans la prévoyance. » La pratique d'Anouck est venue naturellement, petit à petit. « J’ai toujours bien aimé les discussions sur ‘‘que faire en cas d’attaque de zombies’’, mais j’ai vraiment pris au sérieux la question du go-bag (sac de survie, aussi appelé parfois « bug-out bag », ndlr) il y a un peu plus de deux ans, quand j’étais au chômage entre deux tafs. »

« J’habite en ville, j’ai pas le permis donc j’ai laissé tomber l’idéal d’autonomie qu’on peut essayer d’atteindre avec un puits, des poules, et un petit potager. » À la place, Anouck essaie de répandre doucement la bonne parole autour d'elle, pour qu'un maximum de gens se posent la question de la préparation. « L’idée, c’est d’en faire un moment un peu fun, avec les membres de son foyer (famille, coloc), voire pourquoi pas de son immeuble ou de son quartier : chacun partage le contenu de son sac, on se donne des conseils, des astuces, et puis on peut faire un ciné-club film catastrophe après ? Il faut dédramatiser et normaliser le truc, se préparer c’est pour se rassurer, pas pour se stresser ! »

C’est aussi une démarche très pragmatique : les survivalistes sont terrorisés à l'idée de se faire piquer leurs provisions par des opportunistes. Mais si un maximum de gens sont préparés, la question ne se pose plus : on peut tenir le coup le temps nécessaire et dépanner ceux à qui il manque quelque chose. « Typiquement dans certains villages où ils sont habitués aux coupures d’électricité, d’eau ou d’internet, c’est assez courant d’avoir un générateur, des gros bidons de réserve, etc…, explique Anouck. C’est pas des survivalistes pour autant, c’est juste du bon sens dû à l’expérience. »

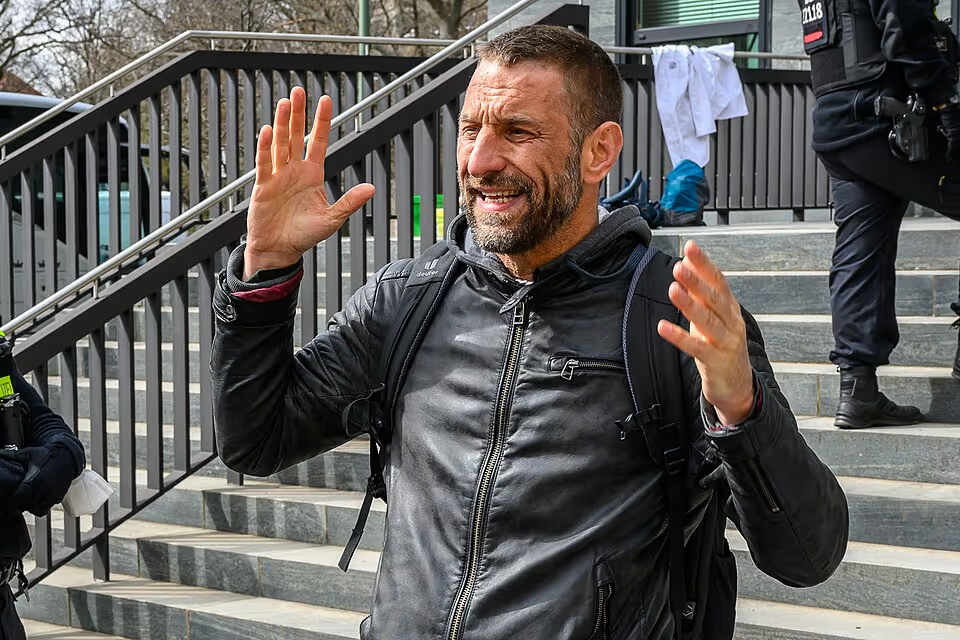

En Allemagne, l'activiste berlinois Tadzio Müller a publié à l’automne un livre où il diagnostique une « trouducul-ification » des sociétés européennes qui nous mènerait droit dans le mur. Dans une perspective mi-collapso, mi-provoc’, Müller propose le « prepping solidaire » – et non solitaire – comme réponse à l’individualisme grandissant de nos sociétés et aux risques divers qui la menacent : guerre, extrême-droite, aléas climatiques, n'en jetez plus.

« Du point de vue du risque climatique, je plaide pour des réseaux de solidarité pour apporter une aide très basique, très pratique. On peut se renseigner pour savoir quels sont les principaux risques liés à la crise climatique là où on vit », déclarait-il fin 2024 dans une interview au média suisse woz.ch « À Berlin, par exemple, c'est la canicule. On pourrait par exemple s'occuper des arbres assoiffés de sa rue, en se les répartissant. On sait aussi que les vagues de chaleur touchent surtout les personnes âgées, pauvres ou vulnérables. »

Voilà qui ressemble beaucoup à la « prévoyance ». Mais la perspective de Tadzio Müller prend vite une teinte plus sombre. Son discours porte aussi la marque de la situation de Berlin, enclave libérale, écolo et progressiste dans une région où l’extrême-droite s'est beaucoup renforcée. Müller s'imagine déjà devoir défendre sa ville contre les « hordes fascistes » des électeurs de l’AfD, ouvrant le « dernier club queer du monde » dans les souterrains de la ville pour danser jusqu'à la fin avec les derniers partisans antifas. Il y a clairement une part de fantasme dans cette imagerie, et Müller ne semble pas réaliser qu'il partage la perspective des preppers d’extrême-droite : celle d’une guerre civile entre « eux » et « nous », avec comme seul horizon celui d'un bastion à défendre.

Mais l'idée de « l'Effondrement » comme grand moment de clarification a quelque chose d'irrésistible. « Pour être tout à fait honnête, avoue Anouck, je pense qu'au delà de l'aspect négatif "anxieux" il y a aussi une forte part de fantasme : non que j'espère la mort de millions de personnes ou la destruction de villes entières, mais je trouve le statu quo très insatisfaisant, voire catastrophique, donc je crois que sans espérer les conséquences tragiques (qui s'abattent souvent sur les plus fragiles), j'aspire de manière plus ou moins consciente à un gros choc pour changer la trajectoire du monde (un peu ce qu'on avait cru un moment que le COVID pourrait être, et bon c'est loupé). »

Après des décennies de fiction post-apo, ça commence à être dur de ne pas désirer un petit peu la fin du monde, qu’on arrive à se l’avouer ou non. Alors on assiste, comme disait Freud, à un retour du refoulé, dont le succès actuel des loisirs outdoor intenses est peut-être le meilleur aveu collectif. Quand on décide de passer ses vacances à faire de l’ultra-trail ou du bikepacking en itinérance, on est au fond en train de jouer aux réfugiés climatiques, consciemment ou non. Les frontières avec le survivalisme deviennent assez floues, parce que derrière se cache le même fantasme d’autonomie individuelle totale. Ce n’est pas un hasard si le meilleur endroit pour remplir son go-bag, c’est un magasin de camping.

Le plus surprenant, peut-être, est qu'en réalité les gens sont plutôt prompts à s’organiser et à faire preuve de solidarité et d’altruisme après une catastrophe naturelle. On a encore pu le constater tout récemment en Espagne, à Valence, après les terribles inondations de novembre 2024. Dans son livre Un paradis en enfer, l’Américaine Rebecca Solnit étudiait plusieurs exemples historiques de solidarité et d’entraide suite à une catastrophe naturelle, et les résultats ne correspondent guère à notre imaginaire. Elle rapporte ainsi les paroles d’un homme rencontré à Halifax, au Canada, après le passage de l’ouragan Juan en 2003 : « Quand on s’est réveillés le lendemain matin, rien n’était plus pareil, m’expliquait-il. Il n’y avait plus d’électricité, tous les magasins étaient fermés, on n’avait accès à aucune source d’information. On est donc tous sortis dans la rue et chacun y allait de son témoignage. Ce n’était pas une fête de quartier à proprement parler, mais c’était un motif de satisfaction de voir tout ce monde même si on ne se connaissait pas. » Souvent, les participants rapportent s’être sentis heureux, vivants, parce qu’ils se sentaient enfin acteurs. Comme si la catastrophe qui bouleverse le quotidien leur avait permis de sortir enfin de l’alternative entre déni et désespoir. Ils étaient libérés de la peur de mettre en jeu leur confort, puisque celui-ci avait déjà disparu.

Peut-être qu’on n’est même pas obligés d’attendre qu’une catastrophe spectaculaire nous touche personnellement pour sortir de notre torpeur. On peut déjà commencer par chercher d’autres histoires pour penser notre futur que les séries avec des zombies. C'est ce que propose Adam Greenfield dans son livre Lifehouse: Taking Care of Ourselves in a World on Fire, sorti en 2024 et pas encore traduit en français. Par exemple : en Grèce, après la crise financière de 2008, les mesures d’austérité imposées par le FMI, la BM et la BCE ont soudain privé de couverture sociale près du quart de la population. Face au quasi-effondrement de la puissance publique, les Grecs se sont organisés : dans tout le pays, ils ont créé des cliniques autonomes qui accueillaient et soignaient gratuitement les gens avec les moyens du bord, en squattant des boutiques vides ou des friches, en investissant des logements à l’abandon, en récupérant ce qu'ils pouvaient dans les hôpitaux.

.avif)

En partant de cet exemple et d'autres (les programmes sociaux des Black Panthers, la réaction des New-Yorkais après l’ouragan Sandy en 2012), Adam Greenfield propose de se préparer à l’avenir qui nous attend en bricolant nous-mêmes les lieux collectifs dont on aura besoin, le jour où ce sera notre tour de filmer la catastrophe. Il imagine des « lifehouses » dans chaque quartier, des lieux capables de répondre aux besoins basiques de tous : fournir un peu d’électricité pour recharger les téléphones, avoir des stocks de nourriture pour ceux qui en manquent, des médicaments et un accueil pour les malades, de quoi filtrer l’eau pour la rendre potable, etc.

Les lifehouses imaginées par Greenfield sont une sorte de network state option autogestion, une proposition modeste mais qui va quand même un peu plus loin que le Berlin assiégé imaginé par Tadzio Müller, parce qu’il s’agit de penser concrètement l’avenir qui nous angoisse, au lieu d’imaginer seulement qu’on défendra les lambeaux du monde actuel.

Il y a un aspect pragmatique (mutualiser la prévoyance) mais aussi affectif (c'est dans les moments de crise qu'on réalise que l'on a besoin les uns des autres, au moins autant que de recharger son téléphone). Il s'agit en fait de créer dès maintenant la résilience de demain, en acceptant le désengagement graduel de la puissance publique, mais en refusant l’individualisation des risques qui est censée aller avec.

C'est pas comme si on allait avoir le choix, de toute façon : à l’heure où les États même riches se délestent de plus de en plus ouvertement de leurs prétentions à protéger leur population, pour leur faire porter le chapeau en cas de calamité, il est urgent de recréer des liens de confiance avec ses voisins, de savoir qu’on pourra compter les uns sur les autres en cas de coup dur. C'est une question de survie.